謄写印刷(ガリ版)の版画家であり、研究者の神崎智子さんを訪問しました。

私は神崎さんのHPやyoutube チャンネルでガリ版を学び、いつか直接教えを請いに伺いたい、と思っていました。

ガリ版の現状や技法について、惜しみなく教えていただき、とっても勉強になりました!

教えていただいことの一部、また神崎さんが運営されている謄写印刷の基地10-48について紹介します。

◇10-48について◇

10-48は謄写印刷・ガリ版の基地として、ワークショップや講座、HOW TOを公開されています。

所在地は東京です。

オンライン上でもさまざまな技法の公開をされており、ガリ版をやりたい!と思う方は覗いてみると、とっても勉強になると思います。

オンラインショップ 印刷器や材料などの販売

◇いざ訪問!◇

住宅街の中に10-48を発見。

緊張しつつ、ベルを鳴らすと神崎さんが出てきてくださいました。とてもフレンドリーに迎えていただき少し緊張が解けました。

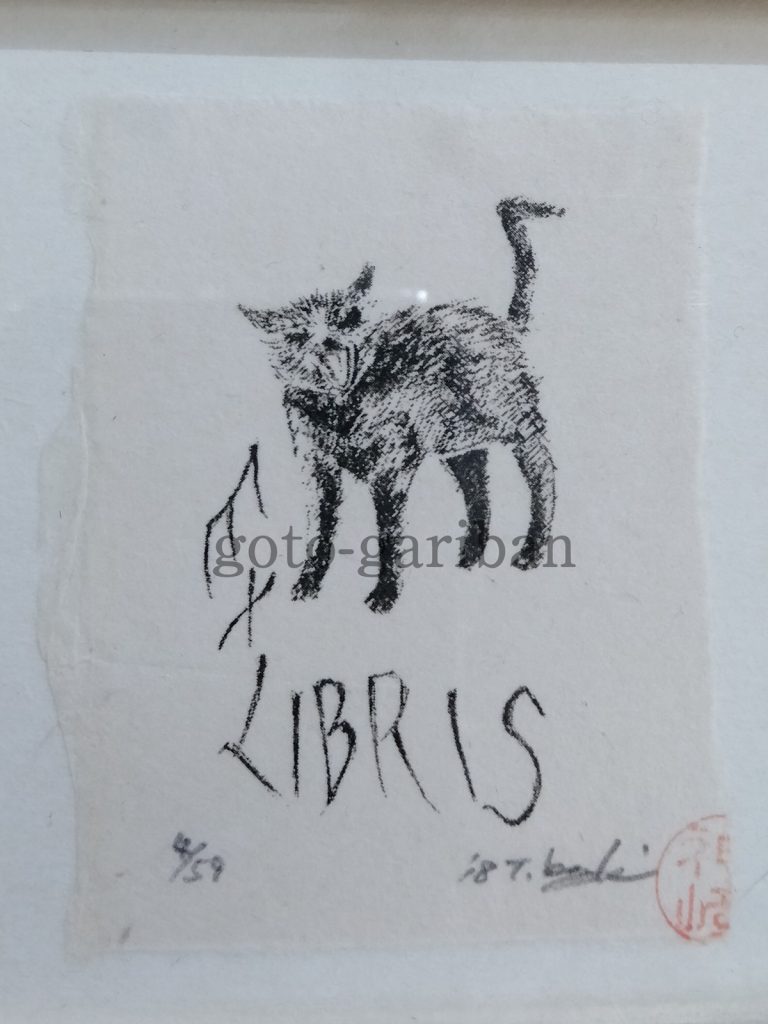

室内には版画やガリ版の道具たち。気になるものばかりできょろきょろ…

何と、ガリ版の始祖「エジソンミメオグラフ」もお持ちで見せていただきました。

基本はガリ版と同じだそうです。ただヤスリに刻まれた目の感じが違います。なんと表現すればよいのかわからないのですが、日本のガリ版のほうが整然としているかんじが私はしました。

◇ロウ原紙の作り方を習う◇

ガリ版の版になるロウ原紙の作り方を教えていただきました。

昔の特許から配合などを調べられたそうです。

ロウ原紙を作っている業者が現在は残り1カ所になっており、作り方がわかっていれば続けやすいだろうという考えのもと研究されたそうです。

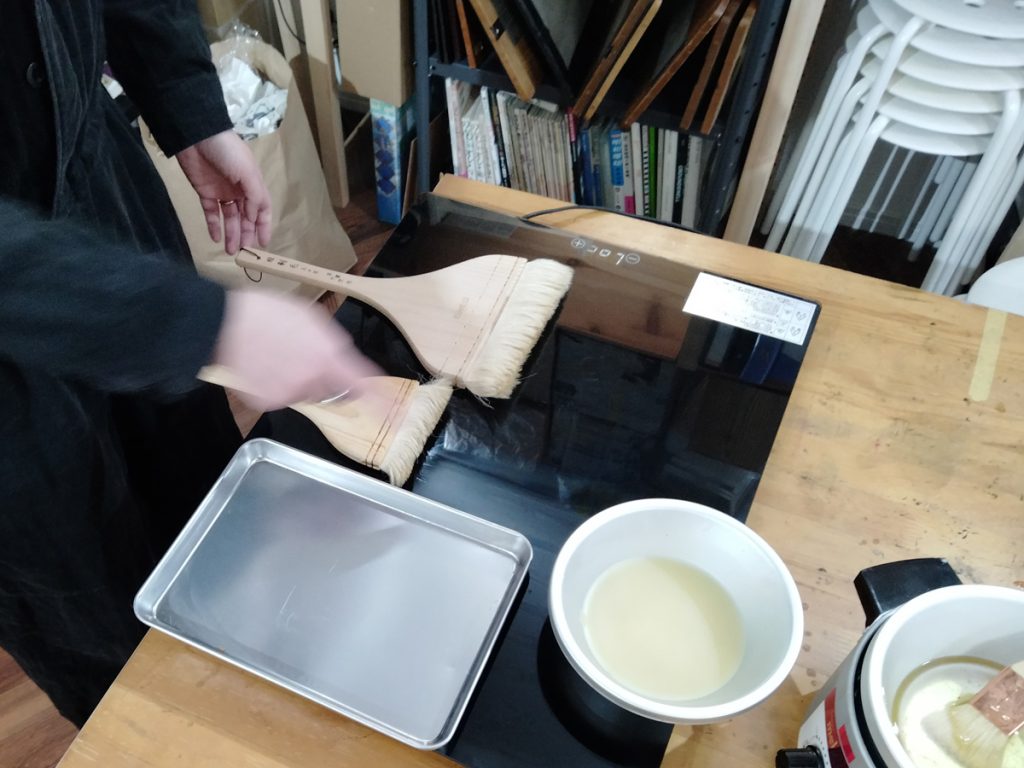

簡単に説明すると分量どおり配合した特性のロウを薄い雁皮紙に塗布するだけ。

ただこの塗布する際にコツが必要です。

雁皮紙の繊維方向を考えながら刷毛を動かすのがなかなか難しく慣れるまで、何枚も練習させていただきました。

神崎さんが事前に作っていたロウ原紙で実際に製版をおこないました。(ロウ原紙は作成後1日おかなければならないので、自作のものは使えませんでした)

販売されているものと遜色なく使えます。神崎さんによると、作ったものの方が蝋の粘り気が少なく、サラサラと製版できるそうです。

◇道具の作り方◇

簡易印刷器の作り方も教えていただきました。

身近な材料で作れます。